『東京流れ者』4Kデジタル復元版〜フィルムの色を「正しく復元する」ことについて〜

2024年6月22日より、イタリア ボローニャ復元映画祭にて『東京流れ者』(1966年/日活株式会社/監督:鈴木清順)が上映されます。ヴィヴィッドな色味のセットや衣装を駆使して表現した独特な世界観が本作の大きな特徴です。そのデジタル修復作業においては、公開当時のカラーフィルムの特性を分析しながら「正しく復元する」という試みを行いました。今回のワールドプレミア上映を記念して詳しく解説します。

『東京流れ者』作品紹介

流れ者の歌をくちづさむ本堂哲也を、数名の黒い影が襲った。哲也の属する倉田組がヤクザ稼業から不動産業に転じたことを根にもつ大塚組は、喧嘩を売ろうと挑発したが、哲也は絶対無抵抗主義の倉田の厳命を守り抜き、得意の拳銃を抜かなかった。哲也は恋仲の歌手・千春と結婚し、ヤクザを辞める決心をしていた。しかし、倉田組と敵対する大塚組からの執拗な攻撃と、それが自分の恋人にまで及んだことを知ったとき、哲也の怒りが炸裂する…。

https://www.nikkatsu.com/movie/20929.html

カラー作品を「正しく復元する」こと

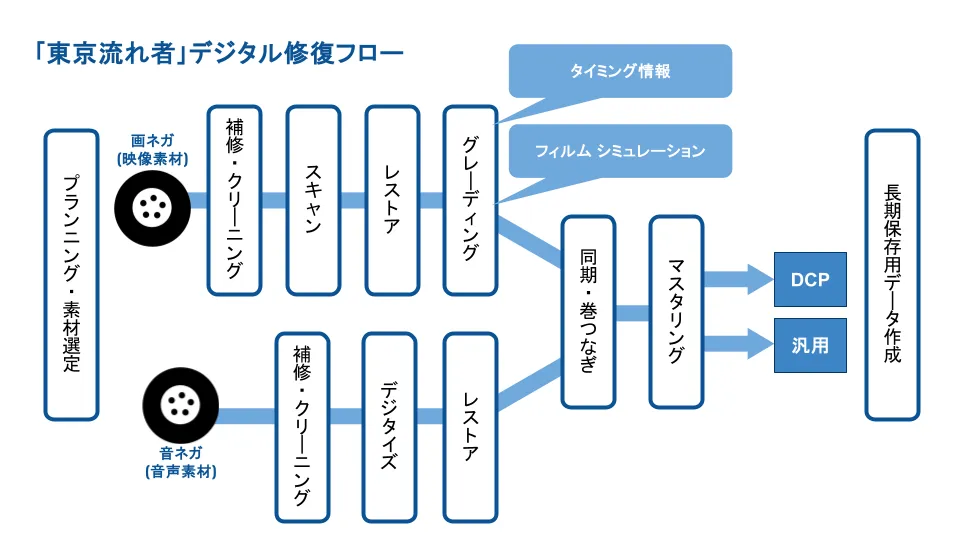

デジタル復元作業に使用した『東京流れ者』制作オリジナル35mmネガフィルム

実は「カラー」とひとくちにいっても、カラーフィルムの色はすべて同じではありません。まずはフィルムメーカーごとに大きな特徴があります。そして、よりよい発色・感度を追求し、改良を重ねてきた歴史の中で、同じフィルムメーカーであっても、タイプ(品番)ごとに異なる特性を持っています。さらに、撮影や原版に使用されるネガフィルム、プリント(複写)して上映に使用されるポジフィルムにそれぞれこうした特徴があるのです。そのため公開当時の発色は究極的には、オリジナルのネガと当時使用された上映用ポジの組み合わせでしか再現ができないとも言えます。

また、再上映や放送、パッケージソフト、配信などの利用にはアナログ・デジタルの変換作業を伴いますが、アウトプット先に合わせて必ず色を調整する工程が入ります。こうした際に正しく調整がなされなければ、今見ている作品の色は、実はオリジナルと変わってしまっている可能性もあります。

生誕100周年という記念すべきタイミングに、鈴木清順監督の美学や当時の観客の驚きを、私はコーディネーターとして改めて今の観客のみなさんにとどけたいという思いがありました。

日活さんとは『殺しの烙印』に続いて鈴木清順監督作品の第2弾、そして『神々の深き欲望』に続き、カラー作品としても2本目の復元作業となります。(ともに前年作業。ヴェネツィア国際映画祭クラシック部門にて上映)

今回はなにか新しいアプローチで取組めないかと模索し、当社がここ数年取組んでいる、カラーフィルム・シミュレーションに挑戦しようと思いました。

従来の技術者や監修者の記憶に頼るだけではなく、1967年に本作が完成した当時の色を調査研究してデジタル上映で可能な限り正しく再現することを提案し、日活さんにもご賛同いただき、チャレンジすることにしました。

『東京流れ者』の「色」を求めて

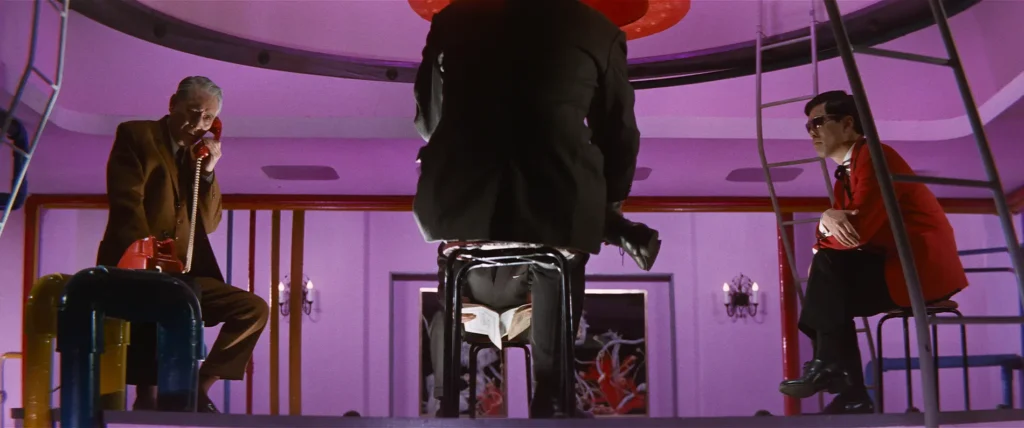

「何処で生きても流れ者」渡哲也さん演じる<不死鳥の哲>のトレードマークである水色のスーツをはじめ、極彩色の背景、ラストシーンの真っ白なセットなど独特な色遣いが、全編にわたって本作の演出を際立たせています。

ニコラス・ウィンディング・レフン監督が『Drive』製作時にも参考にするなど、いま活躍する監督やキャメラマンたちにも影響を与え続けています。そんなこの作品の、公開当時の「色」はどのようなものであったか。まず私たちは現存するフィルムを確認することから開始しました。

今回の作業の素材として出庫していただいたフィルムは、制作オリジナルの35mmカラーネガフィルム原版でした。それぞれ軽微な傷やゴミ、ムラ、汚れ、破損、カーリング、酢酸臭などの物理的劣化症状はあるものの、長い保管期間を考えると、よい状態で保存されていると言えました。そして、このネガフィルムには撮影された色の情報が多く残されていることが確認できました。

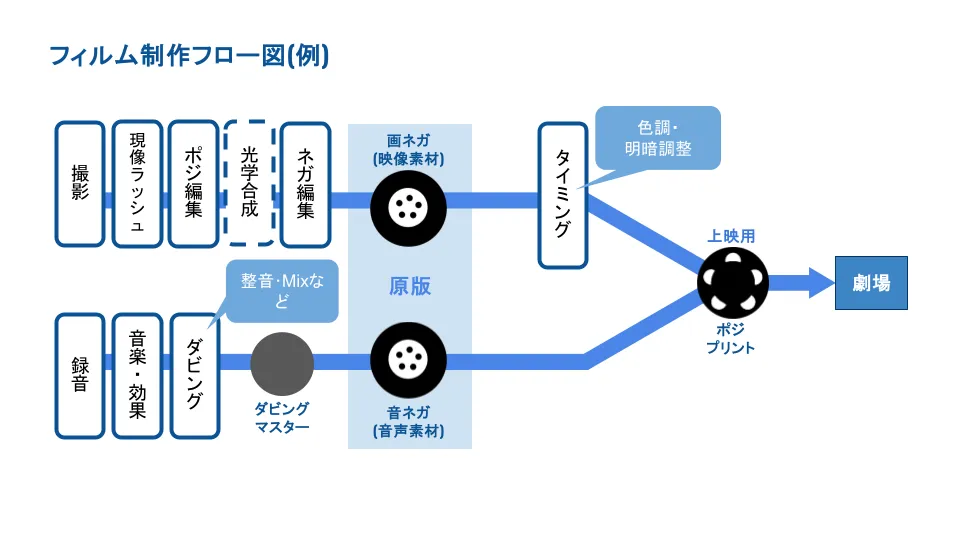

すべての上位素材であるネガ原版から高品位スキャンというのが一般的な工程なのですが、実は原版と呼ばれるネガフィルムからスキャンしたデータだけ見ていても、当時の観客がみていた色味はわかりません。前述の通り、当時の観客が劇場で鑑賞していたのはあくまでも上映用プリントであり、ネガから複製されたポジフィルムです。ネガからのスキャンでは、上映用プリント(ポジフィルム)の持っている発色の特性までは反映できないのです。

そこで次に、色の見本となるヴィンテージ・プリント※1を捜索しました。もし当時の上映用プリントが現存していれば、仮に経年劣化で退色していたとしても映写で確認したり、科学的に分析できます。今回メインで使用されている撮影ネガフィルム【タイプ5251】(イーストマンコダック社製。尚、『東京流れ者』においては、1965年製のものが使用されている)に対して、フィルムメーカーが当時推奨している組み合わせポジフィルムは【タイプ5385】であり、本作にもそのポジフィルムが使用されているという推測はしていましたが、果たして実際にどのような発色の特徴を持っているのか確認が必要だったのです。

ところが多方面の捜索の結果、残念ながら製作当時のプリントは現存しないことが分かりました。人気作品なので、何度も上映されたプリントは消耗します。そのため、その都度新しく作り変えられてしまっていたのです。

しかしその一方で、原版缶のラベルや作業履歴より、複数回に及ぶニュープリント作業のほとんどを初号ラボである当社が担当しており、オリジナルのタイミングデータ※2に少しずつ手を加えられながらも引き継がれていることに改めて注目しました。そのタイミングデータにはその時々のプリントや現像機に合わせたと推測される、一定の微修正がされていました。これは、オリジナルのカットごとの色彩設計をなるべく再現するための行為と判断できるのです。当時のポジフィルム(プリント)の発色の特徴とまではいかないものの、カットごとの色彩の演出の方向性としては大いなる手掛かりとなる、と確信し、現存する最も古いプリント(2002年製)を試写室で上映・確認しました。

※1 ヴィンテージ・プリントとは

その時代のフィルム・現像技術で作成された上映用プリントフィルムを指す。公開当時のものだけではなく、以降の年代のものでも、現代では再現不可能な貴重なマテリアルとして資料的価値がある。

※2 タイミングデータとは

フィルムプロセスでは、オリジナルネガからプリントを作成するときに、1カット毎にRGBの光量を調整して色や明るさの演出(補正)をする「タイミング」という工程があり、その数値の記録。

「正しく復元する」ためのアプローチ

本作品冒頭のモノクロのシークエンスは、撮影はモノクロ・ネガで行われていますが、上映に使用されるプリントはカラーポジに焼かれていました。これはパートカラーの演出があったり、その後、夕景にグリーンという配色の印象的なタイトルバックに繋がることもあり、納得の選択ではあるのですが、アナログ焼付の技術構造上、モノクロ部分にも全体的に少しアンバー傾向の発色が感じられる仕上がりになっていることが確認できました。

この部分は既存のビデオマスターは色信号を抜いてデジタル上でモノクロに仕上げられていましたが、日活さんと相談し、今回はあくまで「当時のプリントでの見た目」の復元を目指す方針から、当時の条件に倣ってカラーの色空間範囲内でモノクロ風のトーンにバランスを調整していくことにしました。

また、衣装や部屋のヴィヴィットな発色も、デジタル処理でマスキングしたり、部分的なサチュレーション強化等は行わず、プリント同様に三原色のバランス調整で作り出し、あくまでアナログでの調整と同じ方法で色の強弱を感じることができるように作っていく方針で行いました。

有力情報の発見

演出の方向性は確認できたものの、公開当時のポジフィルムの発色の特徴は結局分からないまま、なかばあきらめかけていたところ、ひとつの有力な情報を発見しました。

図書館(国立国会図書館や大宅壮一文庫など)に通い、作品情報を調査収集していくなかで、1963年の雑誌『映画技術』に、あるポジフィルムの特性についての記事を見つけたのです。そこに記載のフィルムとは、まさしく探していた【タイプ5385】のポジフィルムであり、そこにはこのフィルムの発表当時の特性分析や客観評価について書かれていました。

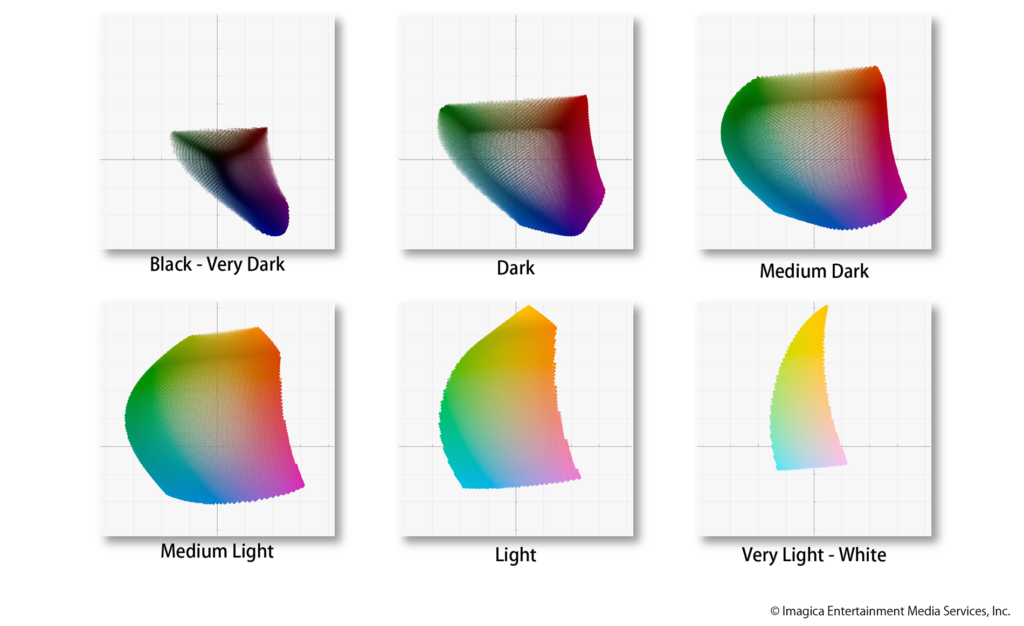

この情報から、ポジの【タイプ5385】の発色の特徴を知ることができます。弊社のカラーイメージングエンジニアによる解析の結果、この情報より当時のフィルムの発色範囲を特定できました。この結果を利用することで、デジタル上でも【タイプ5385】が表現できる色の範囲だけに制限することができます。今回は、デジタルグレーディング時に制限を設けることで、当時のプリントで表現できない範囲の色を検出すると警告が出るようなプラグインを開発しました。

今回対象とした60年代のフィルムは50年代のカラー黎明期のフィルムと比較すると、より微細な光をとらえる感度に優れ、かつ細かい粒状性、そして鮮やかな発色を実現したフィルムが素材となっています。ネガ・ポジフィルムの組み合わせによる、焼付時の色彩情報の変化などの値も採り入れ、当時のアウトプット=劇場上映時の見た目を復元しています。複合的な条件におけるシミュレーションを行うことで、カラー映画が一般的になった60年代の豊かな色彩表現を現在のデジタル上映で正しく再現することができました。

世界中の新たな観客へ

完成した復元版の試写を見た際、全編を通して色の洪水のようなシーンがつづいた後、白い空間でキャラクターとそのイメージカラーが瞬間的に現れるクライマックスの決戦の演出にとても感動しました。4K修復ならではの高い解像感と、今回のアプローチで上映フィルムに近い発色が再現できたからこそ、何度も観てきたはずの作品であっても、当時の観客の方々と同じように、初めて出逢ったような新鮮さを伴って鑑賞ができたような気がします。

試写が終わったあと、復元版をご覧になったみなさんが興奮した様子で作品について語られていた中にも「色」についての言及がたくさんあり、あらためてこの作品において「色」が大変重要であるということがよくわかりました。

フィルムの特徴をデジタル上で再現していくことは、それぞれの時代でより良いものを目指した映画史の背中を追いかけていくような作業です。一つひとつのネガタイプ、ポジタイプの情報をあつめていくことで、この先時代がもっと経過して製作に関わられた方々の監修が難しくなったとしても、修復スタッフの主観的な判断だけに頼らない科学的なアプローチの道が残ります。それは、フィルムラボとして80年以上歴史を積み上げてきた我々の使命のような気もしています。

今回の作品の「色」を「正しく復元する」ことに重きを置いた取り組みは、日活さんが私たちの提案を面白いと思ってくださり、受け入れてくださり、そしてなにより大切にフィルムを保持くださっていたことで実現いたしました。

『殺しの烙印』が4Kデジタル修復により、世界中の新しい観客に楽しまれたように、『東京流れ者』がボローニャ復元映画祭や今後の上映で、多くの方に再発見されることを楽しみにしています。

文:藤原理子(アーカイブコーディネーター)

協力:長谷川智弘(カラーイメージングエンジニア)

© 1966 日活株式会社

『東京流れ者』©日活株式会社

6/22(土)~6/30(日)ボローニャ復元映画祭にて公開

監督:鈴木清順 撮影:峰重義 出演:渡哲也 松原智恵子 川地民夫

https://festival.ilcinemaritrovato.it/en/sezione/ritrovati-e-restaurati-10/

当社スタッフ

アーカイブコーディネート:藤原理子、鴻池忠晃

ラボコーディネート:土方崇弘

フィルム整理:野原あかね

フィルムスキャン:宮辺桂佑

グレーディング:阿部悦明

音響修復:望月資泰

画像修復:中村謙介、新井陽子

DCPマスタリング:新谷彩